por Alicia del Bosque *

La obra de James Lockhart es sin duda excepcional. Pero no sólo por las razones precisas y elegantemente enunciadas el lunes pasado por Rodrigo Martínez Baracs y desde la semana anterior por sus colegas de la Universidad de California en Los Ángeles. Lo es también porque, en más de un sentido, su obra y su trayectoria contrastan con el aldeanismo que todavía domina la práctica de la historia (mexicana pero no sólo). Si el trabajo de Lockhart causa admiración, en otras palabras, es porque escapó a la trampa de la especialización excesiva y, sobre todo, porque se negó a la xenofobia lingüística que caracteriza todavía a nuestro oficio (en México pero no sólo).

Un primer aspecto de este cosmopolitanismo se había revelado ya a principios de los años setenta, cuando abandonó los estudios peruanos, la subdisciplina en la que se formó, para ocuparse primordialmente del pasado de Mesoamérica. Más o menos como haría Jean Meyer unos años más tarde entre México y Rusia, Lockhart tuvo el arrojo de renunciar a su patrimonio como historiador de los “conquistadores” andinos para adentrarse en el mundo de los “conquistados” de la Mesoamérica central. Si bien es cierto que no abandonó la época a la que se dedicaba cuando estudiaba los Andes —la parte más sólida de su trabajo como mesoamericanista se ocupa también del largo siglo XVI—, el desplazamiento geográfico de su actividad tuvo que ser necesariamente difícil, dadas las enormes diferencias entre las experiencias coloniales andina y mesoamericana. Al reinventarse como experto en una nueva realidad, Lockhart mostró que la especialización no es el único modo de sobrevivir en la academia —siempre que la amplitud de miras se practique con diligencia y con el cobijo de instituciones que no inhiban los impulsos creativos de los profesionales.

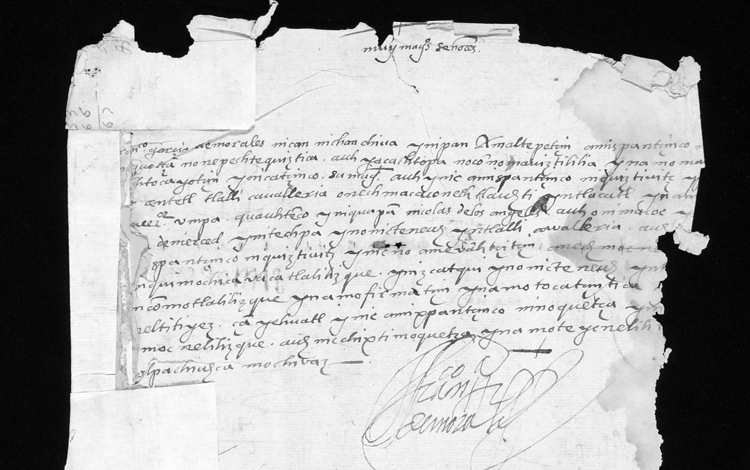

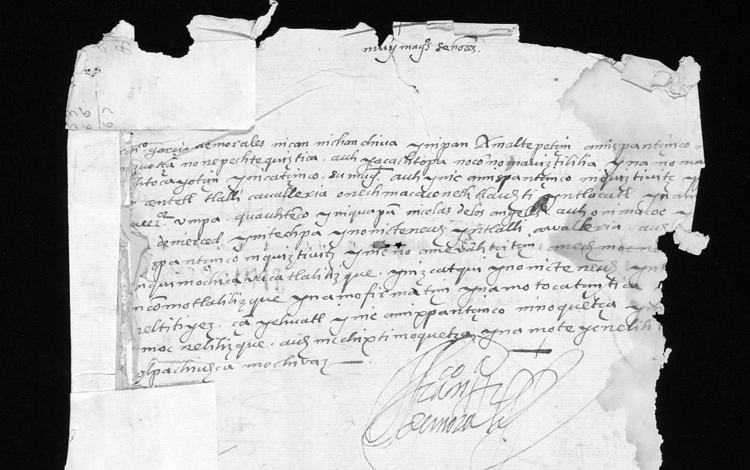

Con todo, por supuesto, el verdadero salto cuántico de su quehacer fue la incorporación del universo lingüístico nahua a la historia colonial mesoamericana. Hay que decir, empero, que en el reconocimiento a su condición de nahuatlato a veces se pasa por alto que lo más significativo de su apuesta por el náhuatl clásico —o sea el idioma en caracteres latinos escrito en los siglos XVI y XVII— radica en que enriqueció el estudio de los indios coloniales, no tanto en el conocimiento de la lengua en sí misma. Es decir, que su mérito fue emplear el náhuatl para comprender a los súbditos indígenas de la corona española en lugar de estudiar a los pueblos prehispánicos, que es lo que hacían y siguen haciendo la mayor parte de quienes trabajan con y en esa lengua. De ahí, por cierto, que el nombre de “nueva filología” para su propuesta historiográfica sea un tanto desafortunado —precisamente porque se trata de una propuesta historiográfica y no lingüística.

A la luz del trabajo de Lockhart —como sugiere Martínez Baracs—, parecería obvio que el estudio de Nueva España requiere comprender otras lenguas además del idioma de los “conquistadores”. ¿Cómo es que tal cosa no se les ocurrió a los fundadores de los estudios coloniales modernos? ¿Cómo es que, por ejemplo, ni Silvio Zavala ni Robert Ricard ni Edmundo O’Gorman ni Manuel Toussaint ni François Chevalier ni Woodrow Borah se preocuparon seriamente por aprender náhuatl? Y más aún: ¿cómo es que la mayor parte de los estudiosos sigue sin considerar que el estudio de las lenguas indígenas es indispensable para la comprensión de Nueva España? Se dirá acaso que sólo quienes se dedican a la historia indígena tienen en realidad la obligación de conocer los idiomas de los indios (no obstante que eran la mayoría de la población novohispana), y que los gigantes sobre cuyos hombros se desarrolla hoy la historia colonial prefirieron concentrarse en el estudio de la porción española de la sociedad y que eso los exime de responsabilidad al respecto. Sea como sea, el provincialismo lingüístico de los historiadores es quizá el rasgo profesional más vergonzoso que el trabajo de Lockhart hizo evidente —y que, además, está lejos de haber sido superado—. Lo peor es que esa manía por conformarse con lo que los españoles decían de sí mismos y de la sociedad que dominaban puede ser también evidencia de que, no obstante lo mucho que la historiografía de Nueva España ha cambiado en las últimas décadas, en el corazón de la disciplina palpita todavía el eurocentrismo racista del antiguo régimen —o sea la creencia de que, como imaginaron Hernán Cortés y sus amigos, el mundo indígena se colapsó el 13 de agosto de 1521.

(Hay que decir, de cualquier modo, que Martínez Baracs se equivoca cuando afirma que para hacer historia de Francia hay que saber francés. No: para hacer historia de Francia hay que saber occitano, bretón, catalán, vasco, alemán, italiano, neerlandés y sobre todo los cientos de patois que se hablaron hasta fines del siglo XIX —además del idioma de los príncipes y los escribanos de la ínsula parisiense, por supuesto.)

Excelente comentario. Es lo que hay que difundir y mostrar a la academia que vive encerrada en su torre de cristal.

Me gustaMe gusta